La sesión comenzó con la presentación de Verónica Araiza explorando la idea de la fragilidad en el pensamiento moderno, destacando la manera en la que la vulnerabilidad ha sido históricamente excluida de la narrativa contemporánea, solo integrada bajo contextos específicos. Araiza introdujo el concepto del Antropoceno como una crisis socioambiental que engloba fenómenos como la extinción, la contaminación, y el ecocidio, vinculando el extractivismo con el capitalismo como motor de estas crisis.

También analizó el capitalismo neoliberal, resaltando cómo éste amplifica diversas formas de violencia, desde la violencia estructural (como la de género) hasta el despojo de tierras y el desplazamiento de personas, contribuyendo además a la proliferación de enfermedades crónicas. Este sistema, al igual que el Antropoceno, se opone a la vida, opera bajo una lógica de ausencia de cuidado.

En diálogo con Judith Butler y Donna Haraway, se examinan las ideas de vulnerabilidad y fragilidad, sugiriendo que el capitalismo induce vulnerabilidad y precariedad. También abordó el tema de las vidas que no valen, cuestionando qué vidas son valoradas y cómo enfrentamos la pérdida a través del duelo, abriendo la posibilidad de una nueva conciencia política y ética para habitar el mundo.

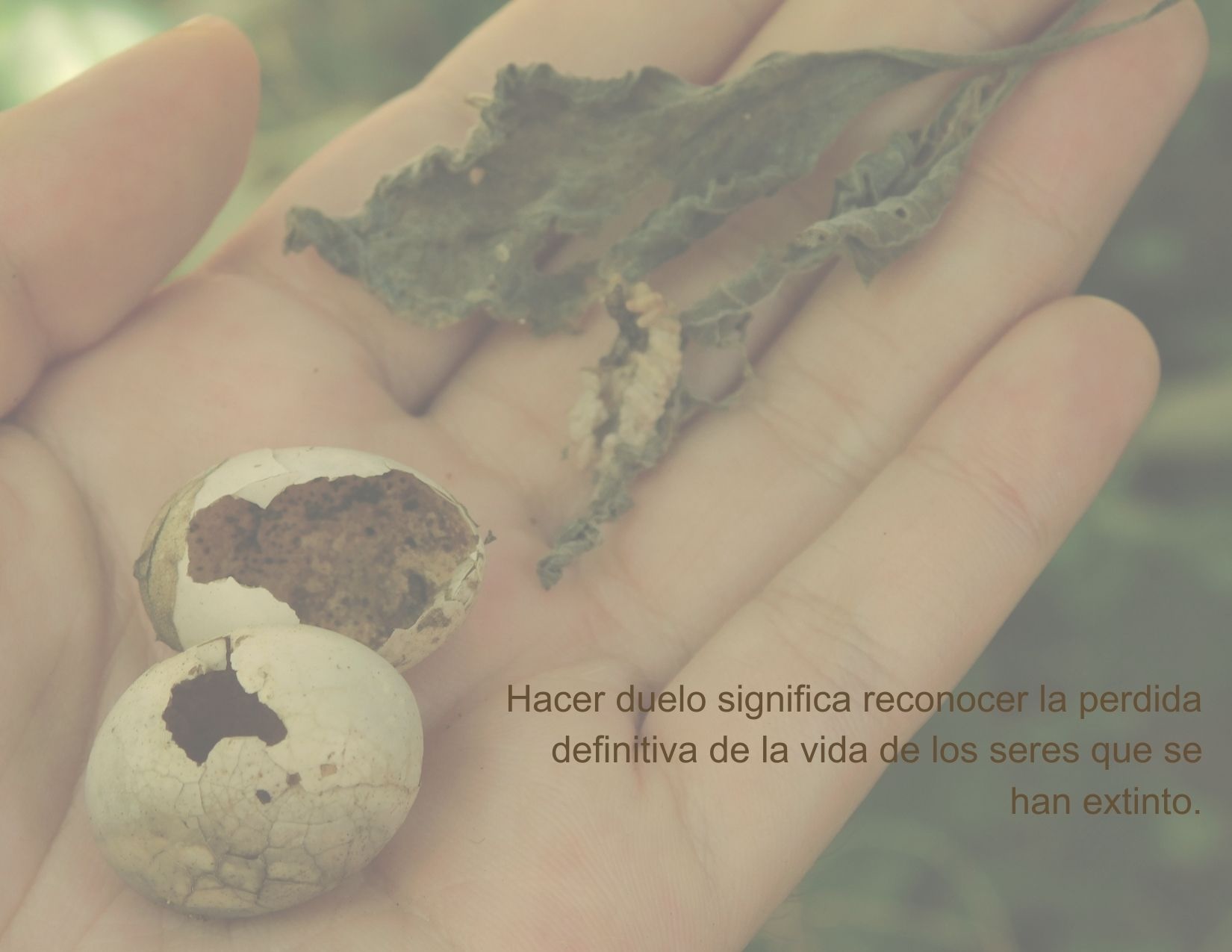

Sandra Ramírez ofreció una reflexión filosófica sobre la fragilidad del mundo, diferenciándola de la vulnerabilidad. A través del poema La ciudad latente de Shaun Tan, exploró cómo las infraestructuras modernas pueden causar daños irreparables al avanzar de manera destructiva. También recurrió a la novela La voz de los muertos de Orson Scott Card, donde dos especies, una de árboles y otra de animales, coexisten en un vínculo de interdependencia, lo que invita a reflexionar sobre el duelo como un reconocimiento de la pérdida definitiva.

Ramírez cerró con una crítica a las relaciones de poder históricas, señalando cómo cultivos como el trigo y el arroz han contribuido no solo a la domesticación de la humanidad, sino también a la domesticidad femenina, transformando profundamente las dinámicas de existencia y poder.

Leodan Morales presentó tres líneas de trabajo interconectadas: performance, VIH, y arquitectura, todas enfocadas en la fragilidad emocional y corporal.

Performance: Morales compartió varias acciones performáticas. En Aguascalientes, realizó una lectura de maíz, un acto de carácter chamánico y ritual, que transformó en un libro adivinatorio. En Tijuana, participó en 1er Congreso Binacional de la Frontera y de las Artes Vivas con la acción Presagios en serie (Tijuana, 2023), donde generó presagios sin preguntas previas. En Querétaro, intercambió "tiempo" por recuerdos escritos, los cuales está recopilando para un nuevo libro performativo.

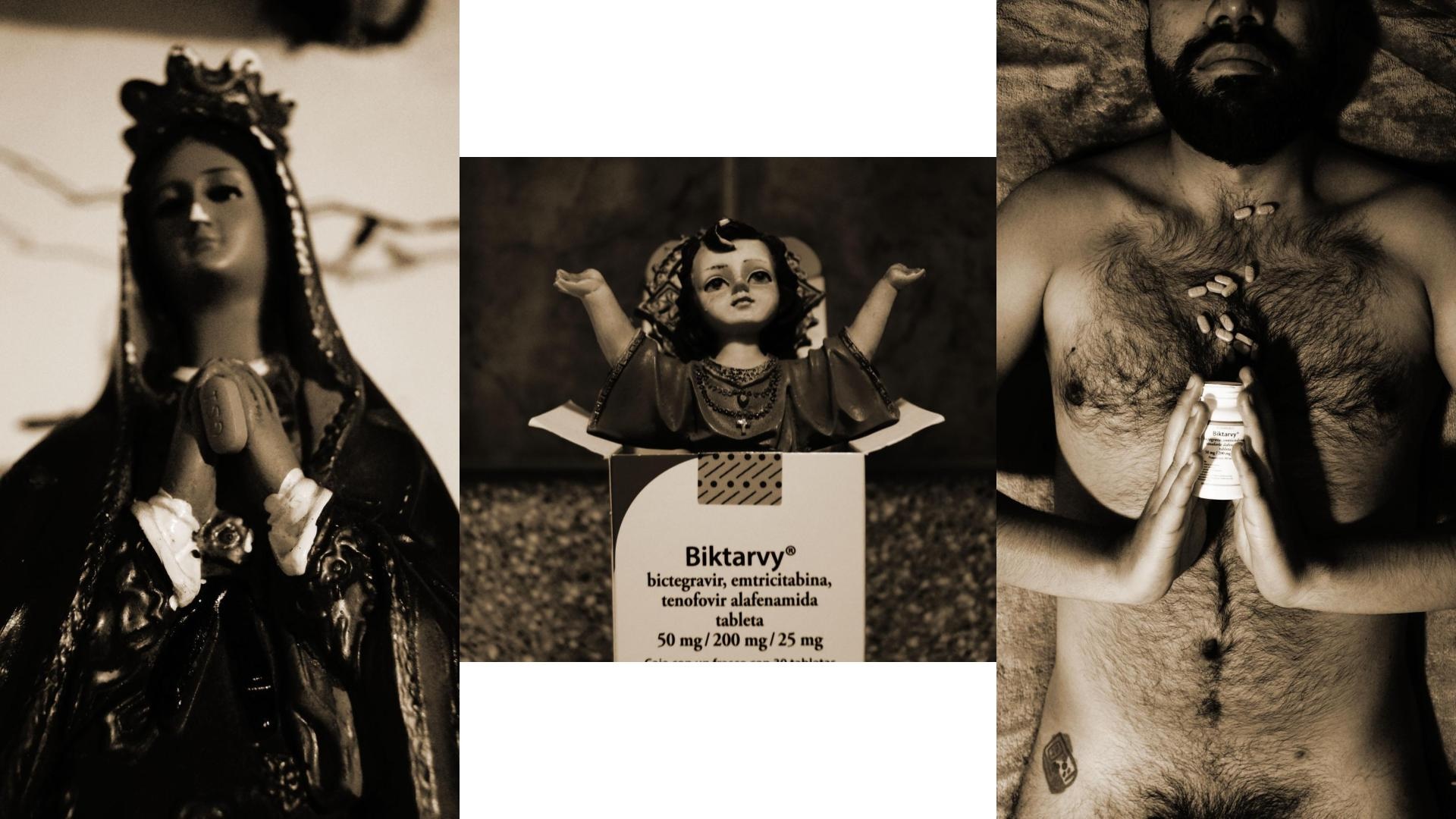

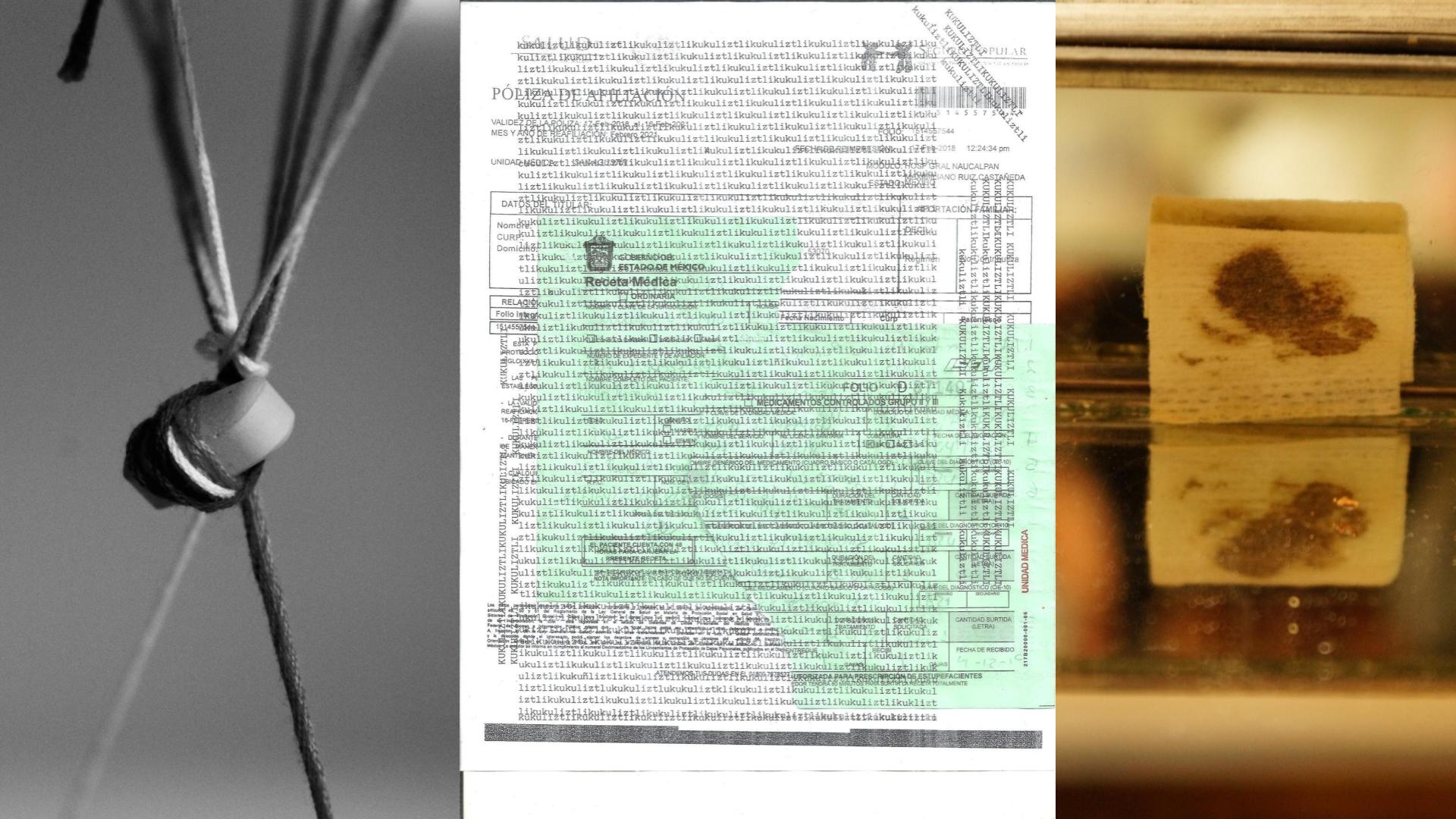

VIH: Morales enfrentó este tema a través de varias instalaciones y performances, como una serie de fotos que exploran la relación entre VIH y religión. En otros proyectos, usó cintas de máquina de escribir para resignificar las siglas del virus y realizó una instalación sonora con testimonios sobre el VIH. En Ser Vhivhiente (Estado de México, 2024), ritualizó el VIH mediante poesía y música en el Día Mundial del Sida. Con el apoyo de Periferika presentó en 2023 una pieza que combinaba su experiencia en la periferia y su vida como persona seropositiva, utilizando una técnica que ironizaba sobre la reproducibilidad del virus.

Arquitectura: En colaboración con Fausto Ezequiel, está desarrollando Arquitectura Corporal Abandonada, un proyecto que concibe los cuerpos enfermos como arquitecturas abandonadas.

Sergio Rivera reflexionó sobre cómo enunciar el dolor en un mundo devastado. Partió de la cita de Susana Villalba, “Quien conoce el dolor, conoce al hombre”, y analizó cómo el dolor condiciona y restringe la vida, como se muestra en el Diario del dolor de María Luisa Puga. Rivera destacó la importancia de reconocer y expresar el dolor, mencionando que, a través de este proceso, se puede resistir su control absoluto. Citó a Cristina Rivera Garza al señalar la diferencia entre el dolor y el horror, y explicó cómo el movimiento, como la danza Butoh de Tatsumi Hijikata, puede transformar el dolor, creando nuevas formas de expresión corporal y emocional. Rivera concluyó resaltando que la escritura del dolor, entendida de manera amplia, es una herramienta que permite abordar el duelo, reconociendo la transformación del ser humano frente a la catástrofe.

Camila Espinosa presentó su proyecto Glimpse, un trabajo desarrollado durante la pandemia. A través de diseños gráficos en mascadas, exploró la fragilidad humana y la vulnerabilidad, conectando estos conceptos con prácticas de cuidado. Sus diseños, como Tabú, Soulmate, y Sororidad y feminismo, abordan temas como la protección espiritual, la resistencia emocional, y la fragilidad femenina en contextos sociales. Espinosa ve la fragilidad y la creatividad como herramientas para nuevas narrativas visuales que expresen la complejidad de la experiencia humana.

En la discusión final, Leodan Morales explicó la lectura del maíz, una tradición chamánica utilizada para predecir el futuro. Luego, Isabella reflexionó sobre el VIH, señalando cómo ser seropositivo implica vivir en un mundo que no está adaptado a estas necesidades y cómo el barebacking crea comunidad desde la fragilidad. Hugo añadió que el capitalismo genera un estado de guerra perpetuo, despojando y desplazando a las personas, y compartió una historia personal sobre su tío, que murió por la falta de acceso a medicamentos para el VIH.

Giuliana destacó el butoh, una danza que conecta el cuerpo humano con otras formas de vida, y Sandra reflexionó sobre la construcción social de la vulnerabilidad, subrayando las desigualdades en el acceso a tratamientos para el VIH. José Luis señaló la importancia en el uso correcto del lenguaje para evitar el estigma en torno al virus y para finalizar Verónica Araiza concluyó señalando que las respuestas a la crisis del VIH provienen de las comunidades, no del Estado.