El 19 de septiembre, señalado por el tlalollin en los sistemas calendáricos nahuas, tiene relación con el movimiento, el cambio de geografía y la migración, lo cual nos acompañó en la apertura de una ventana al pasado durante la cuarta sesión del Seminario Crítico de Estudios Patrimoniales “El Parte Tiempos”. Durante estas tres horas, se abordaron temas variados, desde la construcción jurídica del patrimonio, el turismo físico, la arqueología psíquica y la reflexión sobre conceptos antropológicos como el 'hiperdifusionismo' y el 'perennialismo'.

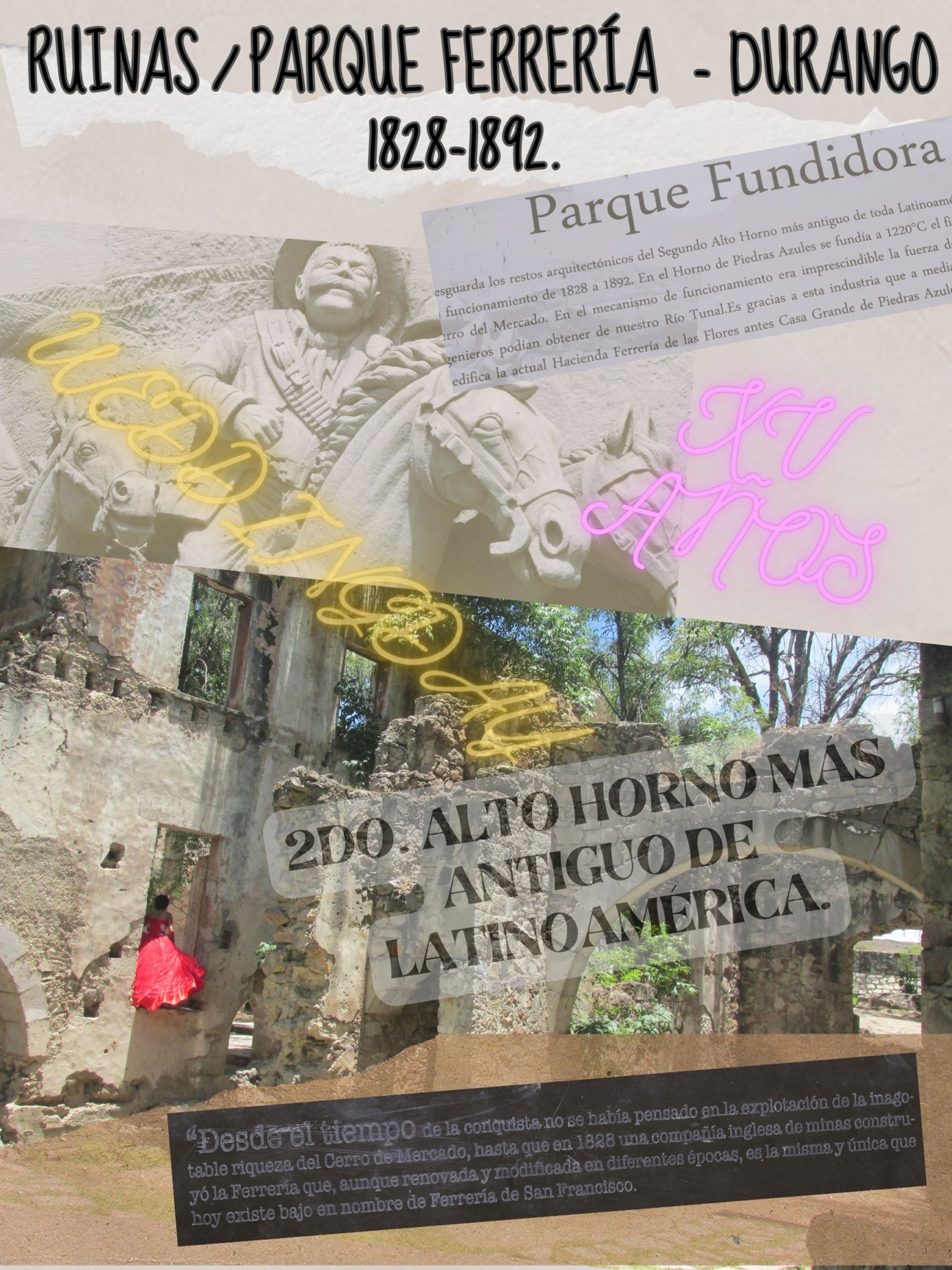

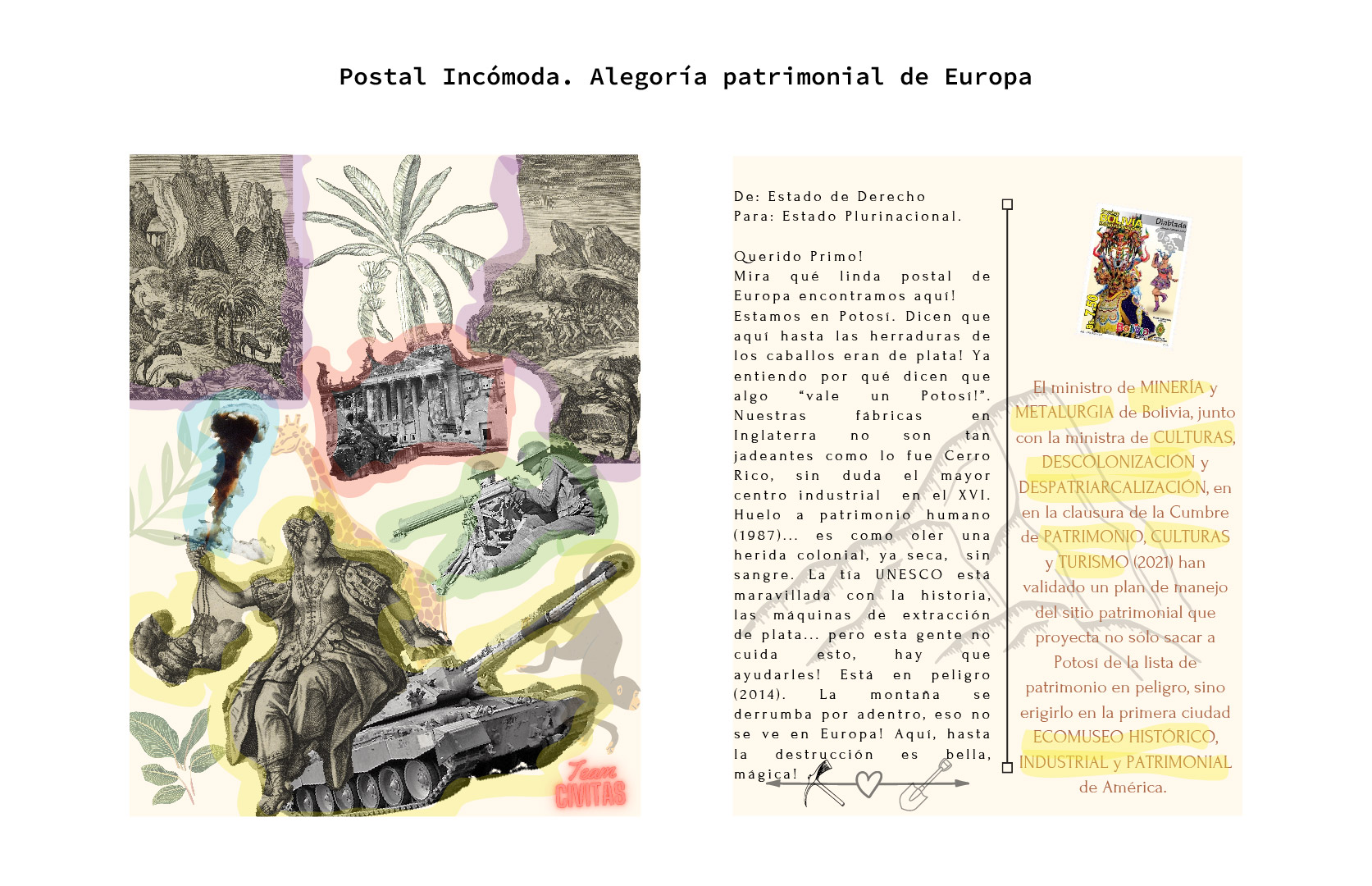

En esta jornada, Javier Fresneda, abordó el valor del patrimonio a partir del análisis y perspectiva del documental Ruins de Jesse Lerner. Este filme muestra la problemática sobre la apropiación cultural, la visión del patrimonio como objeto de valor de mercado, con una crítica a la forma en la que las piezas arqueológicas, sus réplicas o incluso sus falsificaciones son exhibidas fuera de su contexto, lo cual ha generado interpretaciones ambiguas. Estos temas condujeron a la pregunta: ¿Qué tiene más valor, el objeto en sí mismo o la idea y consensos que representa?

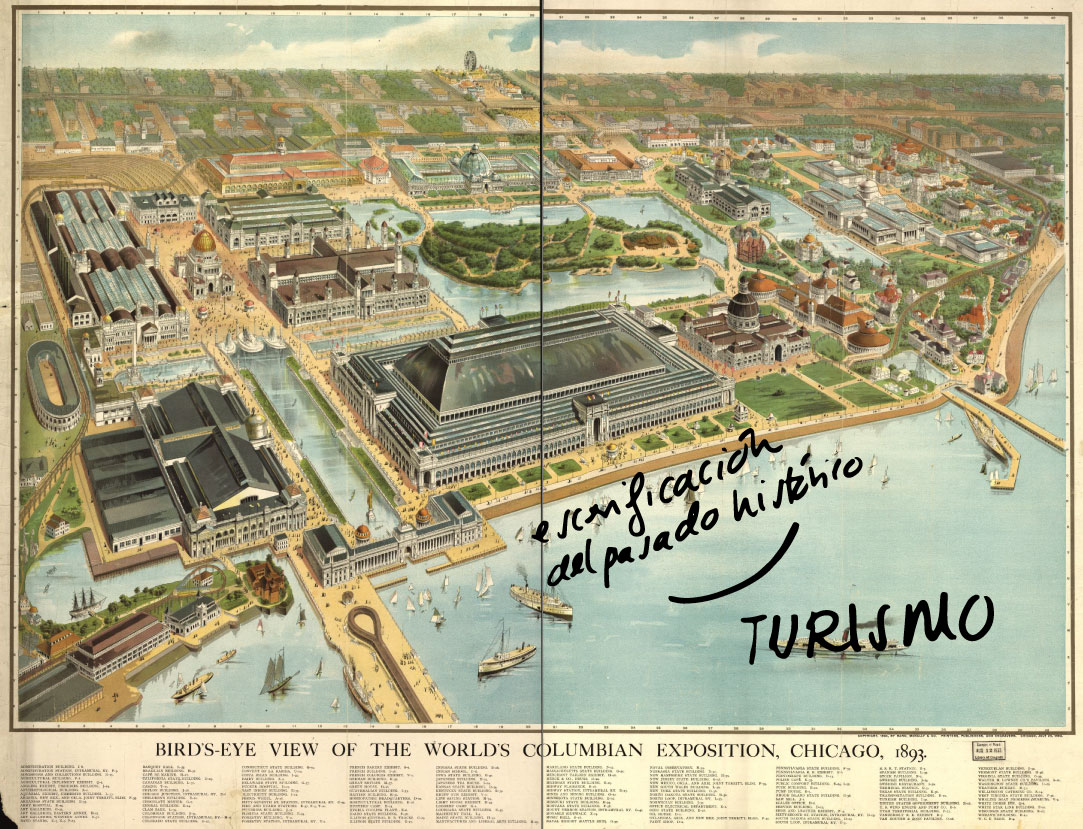

Tras esta introducción, se dio paso al análisis colectivo sobre las expediciones etnográficas que se desarrollaron en la Península de Yucatán durante el siglo XIX por el primer arqueólogo graduado en Harvard, John Owens, financiado por fondos del erario público estadounidense. Junto con el grupo de los denominados Bostonians, conformado por anticuarios, coleccionistas, y otros estudiosos de lo “maya” realizaron, previo acuerdo con el gobierno de México, copias y extracción de moldes del patrimonio cultural, que en 1893 serían exhibidos en la World's Columbian Exposition celebrada en Chicago y en Museos de Norte América. Estos moldes cobraron importancia debido a la visibilidad de la región del sureste mexicano que produjeron en el público extranjero.

Durante la sesión, también se abordaron documentos que conceptualizan y organizan legalmente el modo de relacionarnos con el patrimonio a nivel nacional e internacional. Para el año de 1895, el Congreso Internacional de Americanistas produjo un documento que permite acercarnos al modo en que eran comprendidos conceptos como monumento, patrimonio o antigüedad a final del siglo XIX, lo cual tiene gran relevancia para entender las diversas acepciones modernas del término. Algo que resulta interesante es que este documento del Congreso de Americanistas también señala que el patrimonio puede ser comprendido de un modo similar a la transmisión de saberes a través de la oralidad.

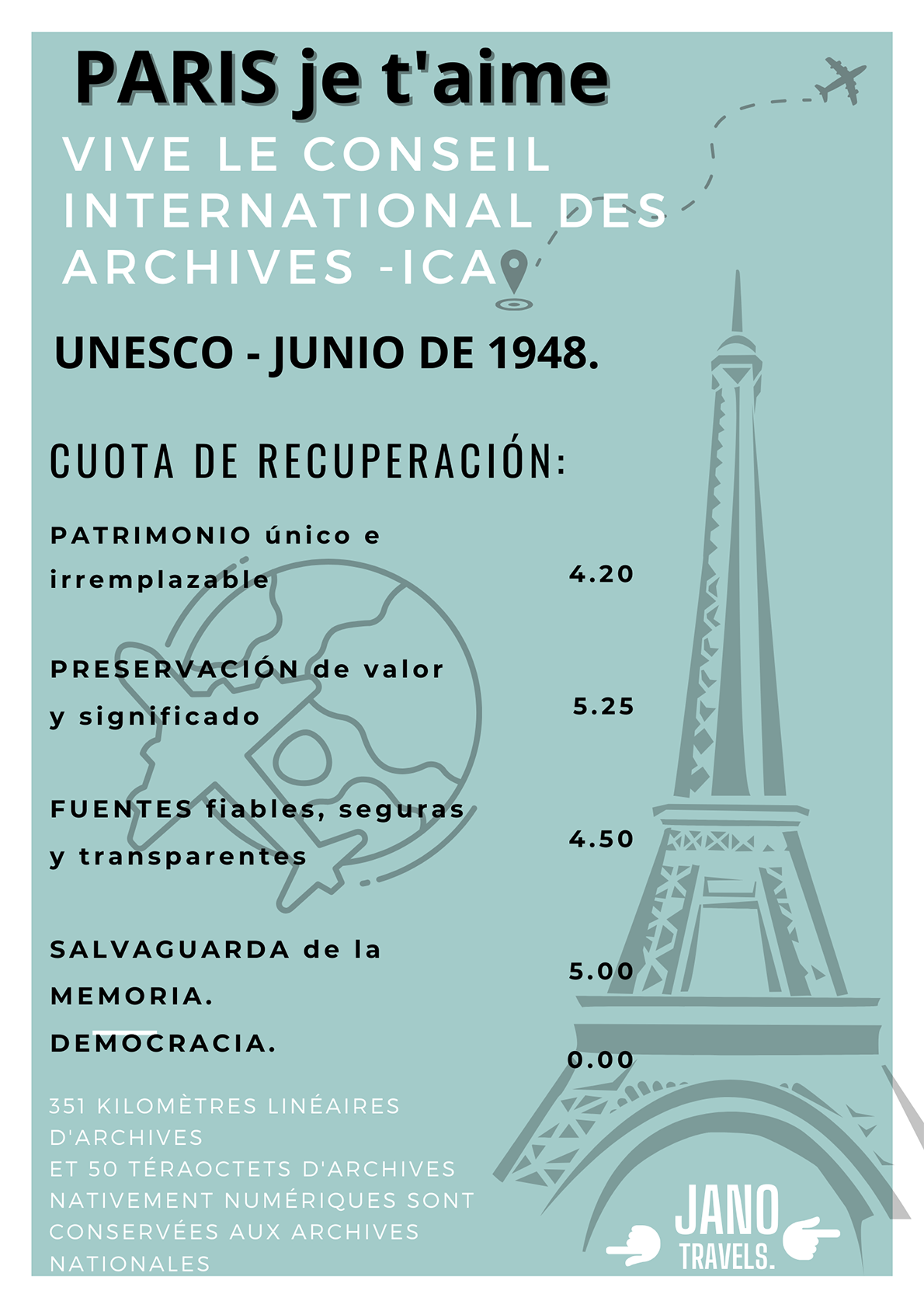

Posteriormente, la Carta Atlántica, firmada en 1949, plasmó acuerdos de Derecho Internacional entre Inglaterra y Estados Unidos. Debido a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, esta carta reconoció por primera vez la fragilidad de los objetos patrimoniales y que por ello necesitan la protección del Estado. En este mismo marco temporal, surge la UNESCO, encargada internacionalmente de unificar políticas de conservación y reconocimiento de zonas y objetos patrimoniales. El primer director de la organización Julian Huxley plantea, dejando ver su filiación eugenista, que todas las poblaciones del mundo son distintas y por ello se debe nivelar el conocimiento de la población mundial mediante el manejo patrimonial.

En México la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos en 1972 es la que contribuye de manera más sistemática a la cimentación de las ideas en torno al patrimonio. En ella se reconoce que el saqueo del patrimonio se presenta como un problema mayor en el territorio Nacional, debido a los casos anteriores de extracción de artefactos patrimoniales. Por esta razón, se dota de personalidad jurídica al Instituto Nacional de Antropología e Historia para su labor de protección del patrimonio. Durante la presentación también surgió la duda sobre la diferencia entre los conceptos de patrimonio y patrimonio cultural. Aunque en la parte legal parece ser indistinto, los grados de protección de ambas categorías abarcan ámbitos muy diferentes, ya que el patrimonio cultural abarca lo intangible y no solamente lo referente a bienes patrimoniales.

Asimismo, se abordó que el Estado-Nación está legitimado para la protección del patrimonio, así como de su expropiación y el destino de los bienes culturales. Se trajo a cuenta el caso de la extracción del monolito del pueblo de Coatlinchan para su instalación en el Museo Nacional de Antropología en 1964, utilizando la fuerza del Estado a través del ejército y en contra de la voluntad de la comunidad. Este caso abre la importancia del acceso al patrimonio íntimamente relacionada con las discusiones en torno a la identidad cultural.

Las ideas del hiperdifusionismo y del perennialismo son centrales en el desarrollo del entendimiento de “lo patrimonial”. El hiperdifusionismo plantea que existió una cultura originaria de la cual vienen todas las demás. Esto permite suponer que existen conexiones fundamentales que pueden encontrarse en diversas manifestaciones culturales: “su concepción lleva implícito un culto al genio de los pueblos, lo que condujo a defender la superioridad de unas naciones en detrimento de otras, y derivó en posturas eurocéntricas y racistas de la historia.”

Por otro lado el perennialismo tiene una propuesta fincada en la idea de que, independientemente de si las culturas tienen un origen común, todas comparten un conocimiento esotérico y espiritual. De acuerdo a esta interpretación, los monumentos y artefactos arqueológicos contienen información cifrada sobre este conocimiento que nos conecta como humanos, es decir, que el estudio del registro material hace accesible verdades universales de la especie humana. Esta tendencia se conecta con ciertas prácticas new age, y con el consumo de sitios patrimoniales a partir de lo esotérico o mágico.

La sesión nos invitó a reflexionar sobre los modos del pasado para poner en crisis nuestras formas de experimentar el patrimonio en el presente y cuestionarlas desde posturas críticas.

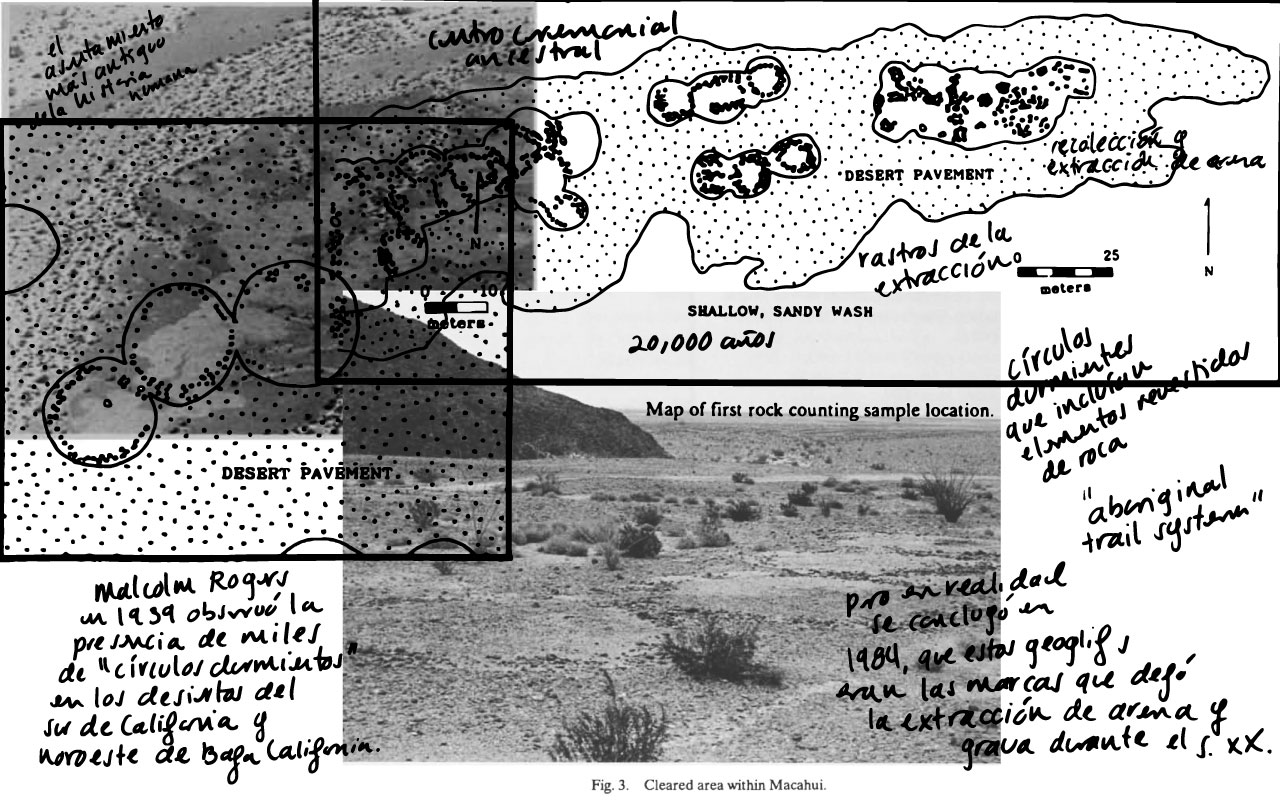

Para abonar a la reflexión, Rosela del Bosque compartió el caso de Macahui, una zona de geoglifos monumentales en formas circulares ubicada en el desierto de Baja California, cerca de Mexicali. Este sitio se convirtió en objeto de múltiples especulaciones arqueológicas en México y Estados Unidos durante una amplia parte del siglo XX.[6] La datación, origen y función de estos círculos desarrolló múltiples interpretaciones: entre quiénes lo nombraron “evidencia de la existencia de alienígenas”, “el asentamiento prehistórico más antiguo en el mundo”, “un centro ceremonial integrado de un sistema de geoglifos”, o “extenso cementerio prehistórico” como sugirieron Möller y Aguilar.[7] La opinión pública, alimentada por las interpretaciones arqueológicas, encontró en Macahui “una relevancia patrimonial universal en la historia del hombre.” Con el avance de los estudios morfológicos en el territorio y análisis de conteo de rocas, a nales de los ochenta se concluyó que los círculos de Macahui fueron producto de la recolección comercial de grava y arena, tanto manual como con badil y tractores entre 1962 y 64.[8] Aunque los investigadores [9] aún no refutan la posibilidad de que Macahui sea materia de patrimonio prehistórico, queda la ficción [10] y la investigación artística como medios para confabular sus implicaciones arqueológicas. Este ejercicio visual resume diferentes interpretaciones patrimoniales que han circundado la historia de Macahui.

- Pictograma del Códice Telleriano-Remensis que se reere al movimiento de la Tierra.

- Documental fílmico experimental. Jesse Lerner, Ruins, Estados Unidos, 1999.

- Palacios, G., (2012). Los Bostonians, Yucatán y los primeros rumbos de la arqueología americanista estadounidense, 1875-1894. Historia Mexicana, LXII(1), 105-193.

- Mapa de la Exposición Colombina, de 1893 en Chicago, IL.

https://www.archdaily.mx/mx/992316/una-ciudad-sin-planes-pequenos-breve-historia-de-la-arquitectura-de-chicago/63575f1af0bd2429e81ad70d-make-no-little-plans-a-brief-history-of-chicago-architecture-photo - Diener, P. (2017). Jean-Frederic Waldeck y sus invenciones de Palenque. Historia Mexicana, 67(2), 859+.

https://link-gale-com.pbidi.unam.mx:2443/apps/doc/A613717070/GIC?u=unam&sid=bookmark-GIC&xid=cb6602d4 - Rogers, Malcolm J. “Early Lithic Industries of the Lowe Basin of the Colorado River and Adjacent Desert Areas” San Diego Museum Papers. No. 3. (1939)

- Möller, Harry, and Ernesto I. Aguilar. "El enigma de Macahui." México Desconocido 66 (1982): 4-7.

- Bendímez, Julia, Don Laylander, and Hector Leon. "Macahui: The Unmaking of an Enigma." Journal of California and Great Basin Anthropology 8, no. 2 (1986).

- Baglay, Valentina. "The pre-Hispanic history of Mexican California. The road to Mesoamerica that was never completed." Latin America 7 (2021): 69-82.

- Existen memes e imágenes en medios sociales que capturan y describen alienígenas en la zona de Macahui.

----------

Las imágenes utilizadas en esta página tienen fines únicamente ilustrativos y educativos. Para cualquier información respecto a los derechos de autor de los contenidos, favor de escribir al correo: arteunam.info@gmail.com